Introduzione Allo Studio Di Una Scienza

Ah, benvenuti, cari amici, nel meraviglioso e intricato mondo dell'introduzione allo studio di una scienza! Preparatevi, perché stiamo per intraprendere un viaggio che vi cambierà la prospettiva, aprendovi le porte a una comprensione più profonda di come il sapere scientifico viene costruito, analizzato e, soprattutto, apprezzato. Non vi annoierò con preamboli inutili; tuffiamoci subito nel cuore della questione.

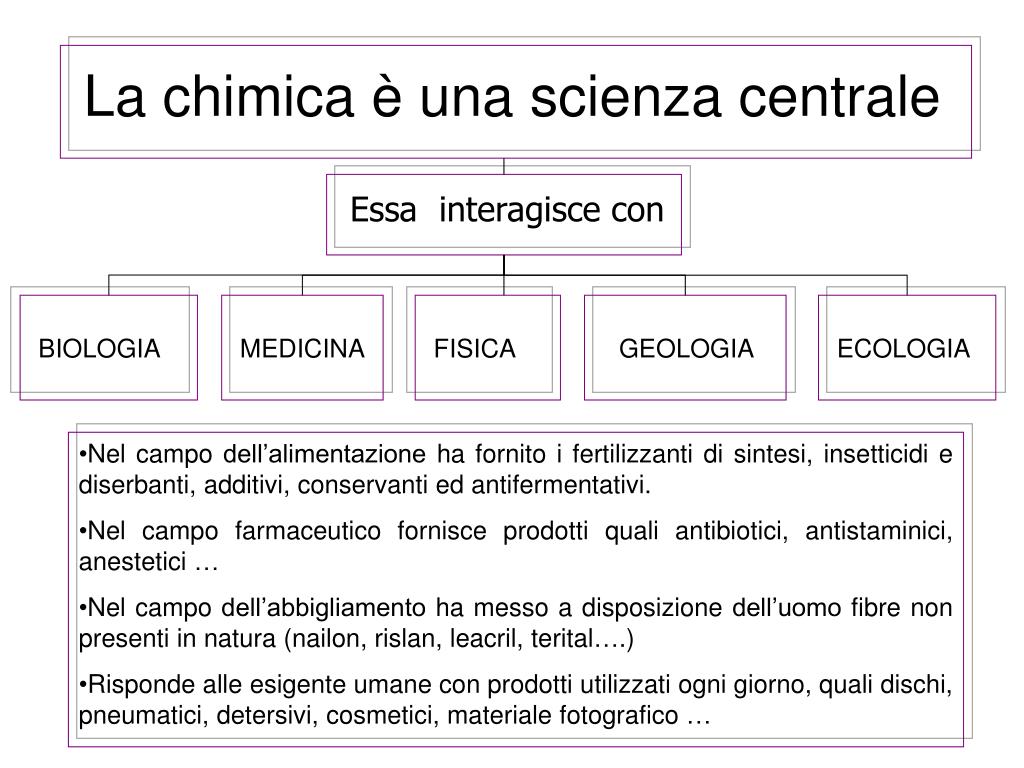

Innanzitutto, è fondamentale capire che non esiste "la scienza" come un monolite. Piuttosto, parliamo di "scienze", al plurale, ognuna con le sue specificità, metodologie e, diciamolo, anche le sue idiosincrasie. Dalla fisica quantistica all'etnobotanica, passando per la sociolinguistica, ogni disciplina ha un linguaggio, un approccio e un insieme di domande che la rendono unica.

Il primo passo, quindi, è scegliere la "vostra" scienza. Quella che vi fa vibrare le corde dell'anima, quella che vi tiene svegli la notte a pensare. Non forzate la mano, seguite il vostro istinto. Se vi affascina il comportamento delle formiche, la sociologia dei social media o la chimica degli aromi alimentari, lì troverete la vostra strada.

Una volta individuata la vostra passione, è tempo di sporcarsi le mani con la storia della disciplina. Non saltate questo passaggio! Conoscere le origini, i pionieri, i momenti di svolta, i falsi allarmi e le battaglie ideologiche vi darà una prospettiva incomparabile. Immaginate di voler capire la fisica senza conoscere Galileo, Newton o Einstein! Sarebbe come costruire una casa senza fondamenta. Cercate biografie, articoli di storia della scienza, documenti primari (quando possibile) e immergetevi nel contesto intellettuale che ha plasmato la disciplina. Scoprirete che le scoperte scientifiche non nascono dal nulla, ma sono il frutto di un lungo e tortuoso percorso di ricerca, errori e intuizioni geniali.

Dopo aver assimilato la storia, è il momento di affrontare la terminologia. Ogni scienza ha il suo lessico, un insieme di concetti e definizioni che è essenziale padroneggiare per poter comunicare efficacemente con gli altri scienziati (e, perché no, anche per capire cosa stanno dicendo!). Non abbiate paura dei termini tecnici; all'inizio possono sembrare ostici, ma con la pratica e l'uso frequente diventeranno i vostri migliori amici. Procuratevi un buon glossario, un dizionario specialistico o, ancora meglio, un manuale introduttivo che spieghi i concetti chiave in modo chiaro e accessibile. Ricordate: la chiarezza concettuale è la base per un apprendimento solido e duraturo.

Non dimenticatevi poi delle figure chiave. Ogni scienza ha i suoi "guru", i suoi maestri, i pensatori che hanno contribuito in modo significativo alla sua evoluzione. Leggete i loro lavori, studiate le loro teorie, cercate di capire il loro approccio. Non si tratta di idolatrarli, ma di imparare dai migliori, di capire come hanno affrontato i problemi, di quali strumenti si sono serviti e, soprattutto, di come hanno saputo comunicare le loro idee.

La Metodologia Scientifica: Il Cuore della Questione

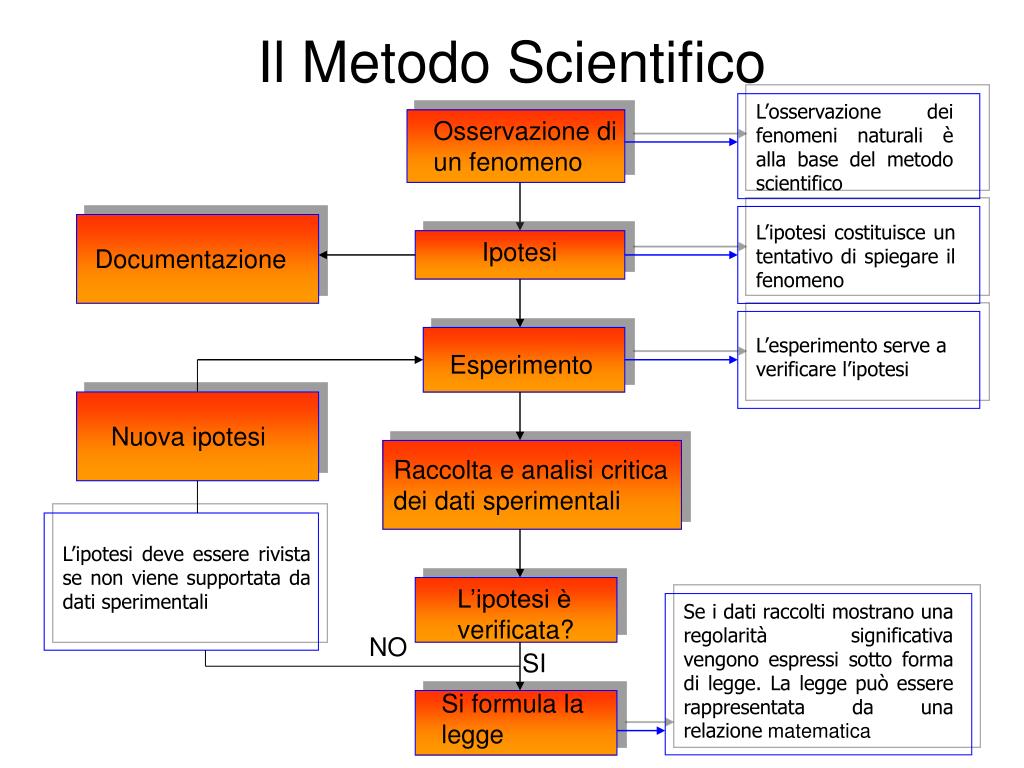

La metodologia scientifica è il cuore pulsante di ogni disciplina scientifica. È l'insieme delle regole, dei principi e delle procedure che guidano la ricerca e che garantiscono la validità e l'affidabilità dei risultati. Imparare la metodologia scientifica non significa solo conoscere le statistiche o i metodi di campionamento; significa sviluppare un pensiero critico, la capacità di analizzare i dati in modo obiettivo, di valutare le prove e di formulare ipotesi verificabili.

Non vi spaventate di fronte alla parola "metodologia". Pensatela come a una cassetta degli attrezzi, piena di strumenti utili per risolvere i problemi e per dare un senso al mondo che ci circonda. Gli strumenti più importanti includono:

-

L'osservazione: Il punto di partenza di ogni indagine scientifica. Osservare attentamente il fenomeno che si vuole studiare, raccogliere dati e annotare dettagli rilevanti.

-

L'ipotesi: Una supposizione, una spiegazione provvisoria del fenomeno osservato. Un'ipotesi deve essere falsificabile, cioè deve poter essere messa alla prova attraverso esperimenti o osservazioni.

-

L'esperimento: Un test controllato per verificare l'ipotesi. L'esperimento deve essere progettato in modo da isolare la variabile indipendente (la causa) e misurare la variabile dipendente (l'effetto).

-

L'analisi dei dati: L'elaborazione dei dati raccolti durante l'esperimento. L'analisi dei dati può essere qualitativa (descrivere le caratteristiche del fenomeno) o quantitativa (misurare le grandezze del fenomeno).

-

La conclusione: L'interpretazione dei risultati dell'analisi dei dati. La conclusione deve essere basata sulle prove raccolte e deve essere coerente con l'ipotesi di partenza.

-

La pubblicazione: La condivisione dei risultati della ricerca con la comunità scientifica. La pubblicazione permette ad altri scienziati di verificare i risultati e di costruire su di essi.

Ricordatevi che la scienza è un processo continuo, un dialogo costante tra teoria e pratica, tra osservazione e interpretazione. Non abbiate paura di mettere in discussione le teorie consolidate, di proporre nuove idee, di sbagliare. L'errore è una parte integrante del processo scientifico; è attraverso l'errore che impariamo e che progrediamo.

Un altro aspetto fondamentale è l'etica della ricerca. La scienza non è un'attività neutrale; ha delle implicazioni morali e sociali che devono essere prese in considerazione. Rispetto dei soggetti umani o animali coinvolti nella ricerca, trasparenza nella comunicazione dei risultati, responsabilità nell'uso delle nuove tecnologie: questi sono solo alcuni dei temi etici che ogni scienziato deve affrontare.

Ora, passiamo agli strumenti pratici. Imparate a usare i software statistici, i linguaggi di programmazione, i database scientifici. Familiarizzatevi con le riviste specializzate, le conferenze scientifiche, i siti web e i blog dedicati alla vostra disciplina. Create una rete di contatti con altri scienziati, partecipate a gruppi di studio, chiedete consiglio ai vostri professori. La scienza è un'attività sociale; non si fa da soli, ma in collaborazione con gli altri.

Non sottovalutate l'importanza della comunicazione scientifica. Imparate a scrivere articoli scientifici chiari, concisi e accurati. Imparate a presentare i vostri risultati a un pubblico non specialistico. Imparate a difendere le vostre idee in un dibattito. La capacità di comunicare la scienza è essenziale per diffondere la conoscenza e per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle questioni scientifiche.

Inoltre, diventate consumatori critici di informazioni scientifiche. Non credete a tutto quello che leggete sui giornali o su internet. Verificate le fonti, valutate le prove, cercate il consenso della comunità scientifica. Non lasciatevi ingannare dalle pseudoscienze, dalle teorie del complotto o dalle bufale scientifiche. Il pensiero critico è la vostra arma migliore contro l'ignoranza e la disinformazione.

E infine, ma non per importanza, siate curiosi, siate appassionati, siate perseveranti. La scienza è un'avventura meravigliosa, un viaggio alla scoperta del mondo che ci circonda. Non abbiate paura di esplorare nuove strade, di porvi domande difficili, di sfidare lo status quo. Ricordatevi che la scienza è fatta di persone, di sogni, di passioni. E voi, cari amici, avete tutto il potenziale per diventare i protagonisti di questa meravigliosa avventura.

Buona fortuna!