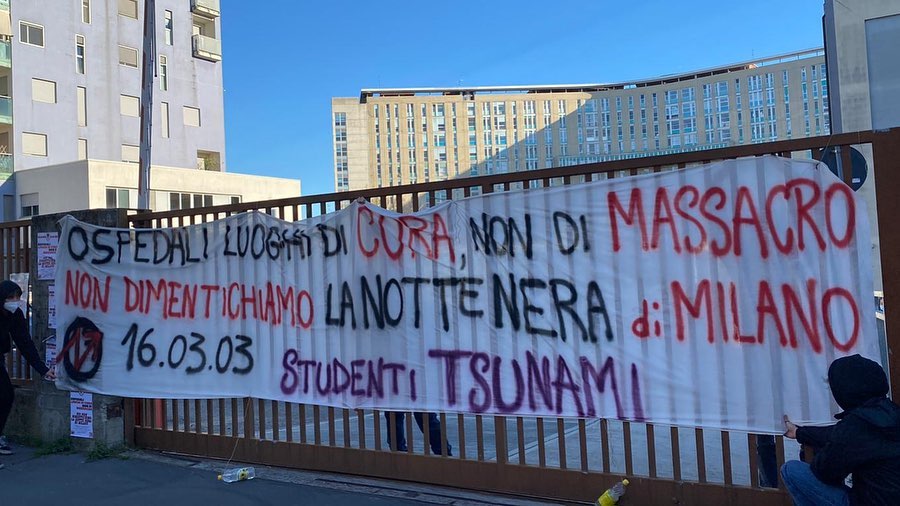

I Fatti Di Milano Non Li Dimentichiamo

Amici, sedetevi comodi, perché oggi voglio portarvi con me in un viaggio nel tempo, un viaggio nella memoria di Milano. Parleremo di quei giorni che, come un tatuaggio indelebile, si sono impressi nella nostra storia collettiva: "I Fatti di Milano". Non "un" fatto, ma "i" fatti, al plurale, perché parliamo di un periodo complesso, ricco di sfaccettature, un periodo che ha segnato profondamente la nostra città.

Forse alcuni di voi li hanno vissuti in prima persona, magari altri ne hanno sentito parlare dai nonni, dai genitori, dai libri di storia. Qualunque sia la vostra esperienza, spero che questo racconto possa aggiungere qualche tassello alla vostra comprensione di quegli eventi.

Iniziamo, allora. Immaginatevi una Milano diversa da quella che conosciamo oggi. Una Milano in fermento, nel pieno del boom economico, una città che corre veloce verso il futuro, ma che allo stesso tempo si porta dietro le scorie di un passato non del tutto dimenticato. Una Milano dove le tensioni sociali sono palpabili, dove il divario tra ricchi e poveri si fa sempre più ampio, dove le ideologie politiche si scontrano con violenza.

Parliamo degli anni '60, '70, un periodo di grandi cambiamenti, di contestazione, di lotte operaie, di terrorismo. Un periodo in cui la politica entra prepotentemente nella vita di tutti i giorni, un periodo in cui la paura e l'incertezza sono compagne costanti.

Ma non fraintendiamoci. Non voglio dipingere un quadro solo negativo. Accanto alla violenza e alla paura, c'era anche una grande voglia di cambiamento, una spinta verso un futuro più giusto, più equo, più libero. C'era la speranza, l'utopia, la voglia di costruire un mondo migliore.

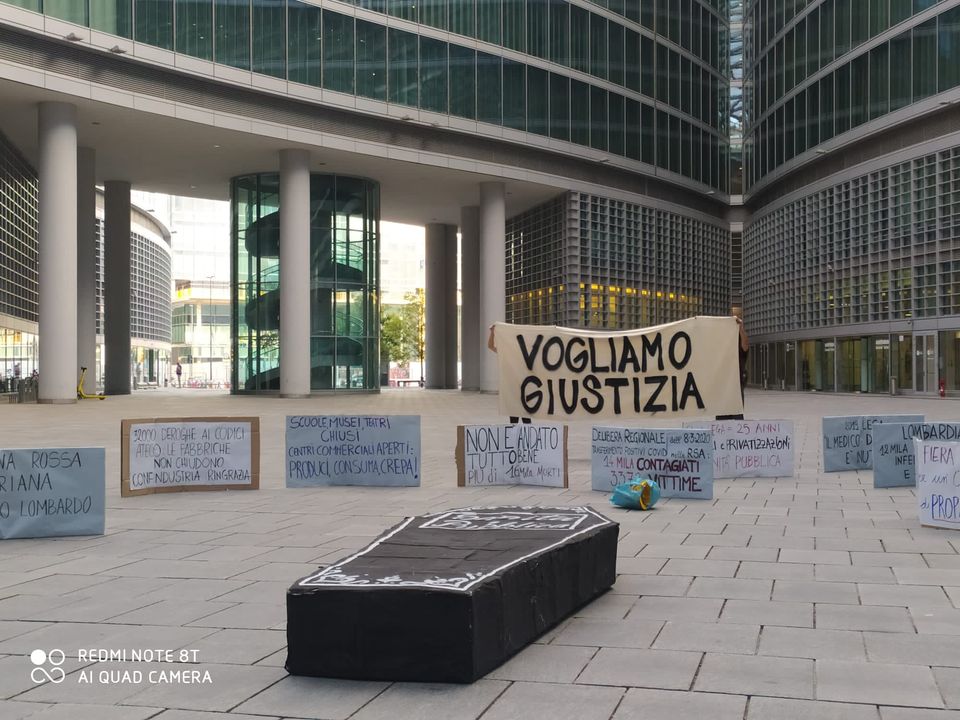

Ricordo ancora le manifestazioni, le assemblee, i volantini, i cortei. Ricordo le bandiere rosse, le bandiere nere, i cori, gli slogan. Ricordo i volti dei manifestanti, giovani e meno giovani, pieni di passione, di rabbia, di speranza.

Ricordo le fabbriche occupate, le università in subbuglio, le scuole autogestite. Ricordo le radio libere, i giornali underground, i collettivi artistici. Ricordo le canzoni di protesta, le poesie impegnate, i film denuncia.

Ricordo, soprattutto, la gente. La gente comune, i lavoratori, gli studenti, gli intellettuali, gli artisti, i precari, gli emarginati. Tutti, in un modo o nell'altro, coinvolti in questo processo di trasformazione sociale.

E poi, inevitabilmente, la violenza. La violenza delle Brigate Rosse, di Prima Linea, dei Nuclei Armati Rivoluzionari. La violenza della polizia, dei carabinieri, dei servizi segreti. La violenza degli scontri di piazza, degli attentati, degli omicidi.

Ricordo piazza Fontana, il 12 dicembre 1969. Una data che ha segnato per sempre la storia di Milano e dell'Italia intera. Una bomba, un attentato terroristico che ha causato 17 morti e 88 feriti. Un evento che ha segnato l'inizio della "strategia della tensione", un periodo buio della nostra storia in cui forze oscure hanno cercato di destabilizzare il paese, di seminare il caos e la paura.

Ricordo Luigi Calabresi, commissario di polizia accusato ingiustamente di essere coinvolto nella morte dell'anarchico Giuseppe Pinelli. Un'accusa infamante che ha portato al suo assassinio, il 17 maggio 1972.

Ricordo Sergio Ramelli, studente missino ucciso da un gruppo di estremisti di sinistra il 29 aprile 1975. Un omicidio che ha scosso l'opinione pubblica e che ha contribuito ad alimentare ulteriormente il clima di odio e di violenza.

Ricordo Walter Rossi, studente di Lotta Continua ucciso da un gruppo di neofascisti il 30 settembre 1977. Un altro episodio tragico che ha contribuito a dividere ancora di più la società italiana.

E potrei continuare a lungo, perché la lista delle vittime di quegli anni è purtroppo molto lunga. Ma non voglio trasformare questo racconto in un elenco di nomi e di date. Voglio invece cercare di capire, di analizzare, di interpretare quegli eventi.

Le Radici del Conflitto

Perché si è arrivati a tanto? Quali sono le cause profonde di questa violenza?

Credo che le radici del conflitto vadano ricercate in una serie di fattori complessi e interconnessi. Innanzitutto, la crisi economica degli anni '70, che ha colpito duramente il paese, aumentando la disoccupazione e l'inflazione. In secondo luogo, la debolezza del sistema politico, incapace di rispondere alle esigenze della popolazione. In terzo luogo, la presenza di gruppi estremisti, sia di destra che di sinistra, che hanno fatto della violenza il loro strumento di lotta politica.

Ma credo che ci sia anche un altro fattore da considerare: la mancanza di una vera cultura democratica. In Italia, la democrazia era ancora giovane, fragile, non ancora pienamente interiorizzata dalla popolazione. E questo ha reso più facile la diffusione di ideologie violente e autoritarie.

Non dimentichiamoci poi del contesto internazionale. La guerra fredda, la contrapposizione tra Stati Uniti e Unione Sovietica, la lotta per l'egemonia mondiale. Tutto questo ha influenzato anche la situazione italiana, alimentando le tensioni e le divisioni interne.

Insomma, un quadro complesso, articolato, difficile da decifrare. Ma credo che sia importante cercare di capire, di analizzare, di interpretare quegli eventi, per non ripetere gli errori del passato.

Cosa Abbiamo Imparato?

Cosa abbiamo imparato da "I Fatti di Milano"? Quali sono le lezioni che possiamo trarre da questa esperienza?

Credo che la lezione più importante sia l'importanza della democrazia, della libertà, del dialogo, del confronto pacifico delle idee. Credo che sia fondamentale difendere sempre e comunque i valori democratici, combattere ogni forma di violenza e di intolleranza, promuovere il rispetto dei diritti umani.

Credo anche che sia importante non dimenticare il passato, non rimuovere la memoria di quegli eventi. Perché solo conoscendo il passato possiamo evitare di ripetere gli errori del passato. Solo ricordando le vittime possiamo onorare il loro sacrificio e costruire un futuro migliore.

Ma ricordare non significa rimanere prigionieri del passato. Significa invece usarlo come strumento per costruire un futuro più giusto, più equo, più libero. Significa imparare dagli errori del passato per non ripeterli più.

E soprattutto, credo che sia importante non generalizzare, non fare di tutta l'erba un fascio. Perché in quegli anni, accanto alla violenza e all'odio, c'era anche tanta umanità, tanta solidarietà, tanta voglia di cambiamento. C'erano tante persone che credevano in un mondo migliore e che si sono impegnate per costruirlo.

E a queste persone, a questi ideali, a questi valori, dobbiamo guardare con speranza e con fiducia. Perché sono loro la vera anima di Milano, la vera anima dell'Italia. Sono loro che ci hanno insegnato che un mondo migliore è possibile, se solo lo vogliamo.

Amici, il viaggio nella memoria si conclude qui. Spero che vi sia piaciuto e che vi abbia lasciato qualcosa su cui riflettere. Ricordate, "I Fatti di Milano" non li dimentichiamo. Non li dimentichiamo per onorare le vittime, per imparare dal passato, per costruire un futuro migliore. Grazie per avermi ascoltato.

1.jpg)