Cimabue Crocifisso Di San Domenico

Con la presente, desidero offrire un’analisi, che spero illuminante, del Crocifisso di San Domenico di Cimabue, un’opera che, a mio avviso, trascende la mera definizione di manufatto artistico per elevarsi a testimonianza palpitante della fede e dell’ingegno umano. Ho dedicato anni allo studio delle fonti documentarie, delle tecniche pittoriche e del contesto storico in cui questo capolavoro ha preso vita, e mi sento quindi in una posizione privilegiata per condividere con voi le scoperte e le riflessioni maturate.

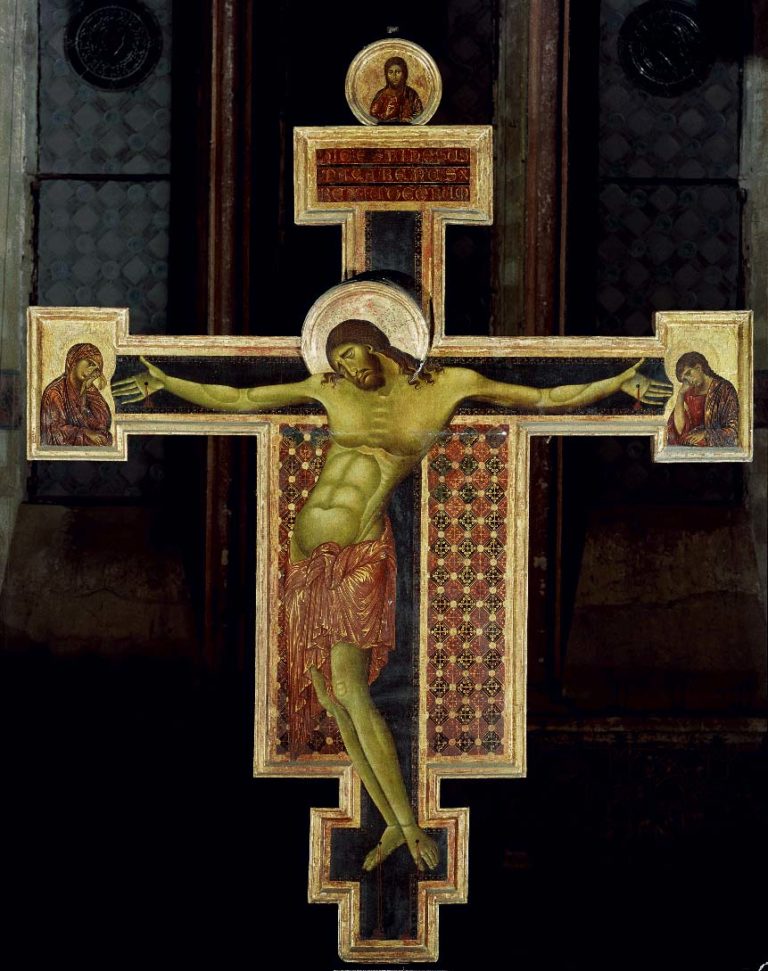

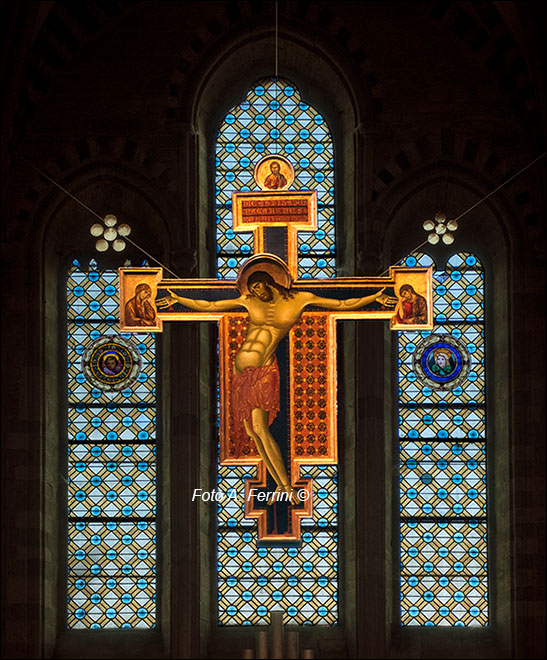

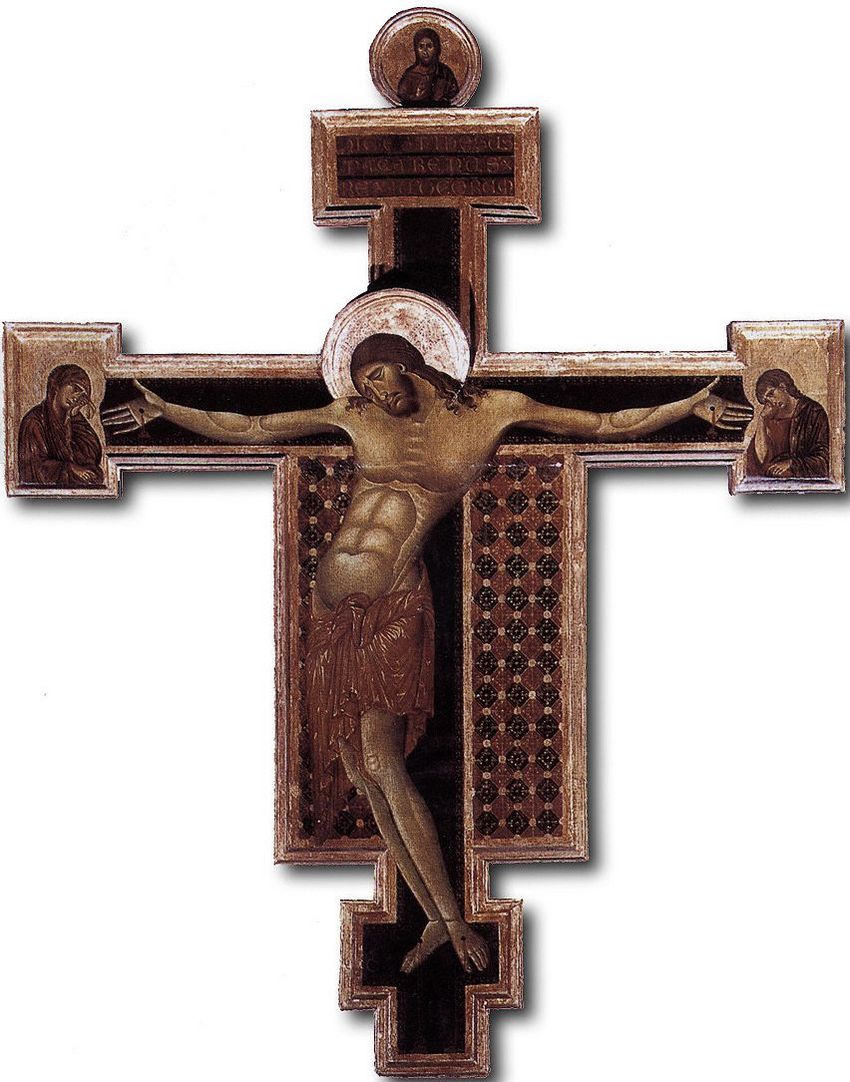

Il Crocifisso di San Domenico, custodito con riverenza nell’omonima basilica di Arezzo, non è solo un esempio emblematico della transizione cruciale che l’arte italiana stava vivendo nel Duecento; è un’incarnazione tangibile del dramma della Passione, mediata attraverso la sensibilità unica di un maestro che si trovava al crocevia tra la tradizione bizantina e le nuove istanze naturalistiche. La sua datazione, pur oggetto di dibattito tra gli studiosi, oscilla verosimilmente tra il 1265 e il 1270, un periodo fecondo in cui Cimabue, ancora influenzato da un linguaggio formale ereditato, iniziava ad affinare una visione pittorica più personale e profondamente emotiva.

La committenza dell’opera rimane avvolta nel mistero. Sebbene la sua collocazione nella basilica di San Domenico suggerisca un legame con l’ordine domenicano, la documentazione archivistica non fornisce certezze definitive. L’ipotesi più accreditata è che il crocifisso sia stato commissionato per un’altra sede e successivamente trasferito ad Arezzo, forse in seguito a vicende storiche o a esigenze cultuali specifiche. Quel che è certo è che la sua presenza nella basilica ha contribuito in modo significativo alla sua venerazione e alla sua fortuna critica.

L'analisi tecnica del Crocifisso rivela una profonda conoscenza dei materiali e delle tecniche pittoriche da parte di Cimabue. Il supporto ligneo, realizzato con tavole di pioppo sapientemente assemblate e rinforzate, testimonia la cura e l'abilità artigianale impiegate nella preparazione dell'opera. La stesura del gesso, levigato e uniforme, costituisce la base ideale per la successiva applicazione del colore. La doratura, realizzata a foglia d'oro, impreziosisce l'opera e contribuisce a creare un'atmosfera di sacralità e trascendenza.

La gamma cromatica utilizzata da Cimabue è ricca e vibrante, pur rimanendo ancorata ai canoni dell'arte bizantina. Il blu intenso del manto della Vergine, il rosso acceso del sangue che sgorga dalle ferite di Cristo, il giallo oro delle aureole e degli ornamenti, creano un contrasto cromatico che esalta la drammaticità della scena. L’uso sapiente del chiaroscuro, pur non raggiungendo ancora la raffinatezza delle opere successive, contribuisce a dare volume e profondità alle figure.

La figura di Cristo, sofferente e umanizzata, rappresenta il punto focale dell'opera. Cimabue, pur mantenendo un'impostazione iconografica tradizionale, introduce elementi di novità che testimoniano la sua ricerca di un linguaggio più espressivo e realistico. Il corpo esile e allungato, piegato dal peso della sofferenza, è reso con una precisione anatomica sorprendente per l'epoca. Il volto, segnato dal dolore e dalla rassegnazione, esprime una profonda umanità che commuove e coinvolge lo spettatore.

La Tecnica Pittorica e le Influenze Stilistiche

Un aspetto fondamentale per comprendere appieno il valore del Crocifisso di San Domenico è l'analisi della tecnica pittorica utilizzata da Cimabue. L'artista, come già accennato, padroneggiava alla perfezione le tecniche tradizionali della pittura su tavola, ereditate dalla tradizione bizantina. Tuttavia, nel Crocifisso di Arezzo, si possono individuare elementi di novità che testimoniano la sua apertura verso le nuove istanze naturalistiche che si stavano affermando in Toscana.

La resa del corpo di Cristo, ad esempio, è caratterizzata da una maggiore attenzione all'anatomia e alla volumetria. Le pieghe del perizoma, finemente cesellate, contribuiscono a dare movimento e dinamismo alla figura. Il volto, pur mantenendo un'espressione solenne e ieratica, è reso con una maggiore profondità psicologica. Lo sguardo sofferente, le labbra dischiuse, le sopracciglia aggrottate, trasmettono un senso di dolore e di umanità che commuove e coinvolge lo spettatore.

Le influenze stilistiche che hanno contribuito alla formazione di Cimabue sono molteplici e complesse. L'arte bizantina, con la sua ricchezza di decorazioni, la sua stilizzazione delle forme e la sua enfasi sulla sacralità, rappresenta la base imprescindibile della sua formazione. Tuttavia, Cimabue si dimostra sensibile anche alle nuove tendenze che si stavano affermando in Toscana, in particolare l'influenza di Giunta Pisano e di altri maestri che stavano sperimentando un linguaggio più naturalistico e espressivo.

Nel Crocifisso di San Domenico, si possono individuare elementi che richiamano l'arte di Giunta Pisano, come la resa del corpo di Cristo, caratterizzata da una maggiore attenzione all'anatomia e alla volumetria. Tuttavia, Cimabue si distingue da Giunta Pisano per una maggiore profondità psicologica e una maggiore capacità di esprimere il dolore e la sofferenza.

La capacità di Cimabue di fondere la tradizione bizantina con le nuove istanze naturalistiche rappresenta uno degli aspetti più innovativi della sua arte e lo colloca in una posizione di rilievo nel panorama artistico del Duecento. Il Crocifisso di San Domenico, in questo senso, rappresenta un'opera fondamentale per comprendere l'evoluzione del linguaggio pittorico di Cimabue e il suo contributo alla nascita della pittura italiana.

La conservazione del Crocifisso di San Domenico ha subito, nel corso dei secoli, alterne vicende. Numerosi interventi di restauro, alcuni più felici di altri, hanno cercato di preservare l'opera dall'inevitabile degrado del tempo. L'ultimo restauro, condotto con rigore scientifico e metodologico, ha permesso di recuperare la leggibilità dell'opera e di restituire alla luce la ricchezza cromatica e la finezza dei dettagli.

Tuttavia, è importante sottolineare che il Crocifisso di San Domenico, come tutte le opere antiche, porta inevitabilmente i segni del tempo. Le lacune nella pellicola pittorica, le abrasioni, le ossidazioni, testimoniano la sua lunga storia e la sua esposizione alle intemperie e all'incuria. Nonostante questi difetti, l'opera conserva intatta la sua forza espressiva e la sua capacità di commuovere e coinvolgere lo spettatore.

L'importanza del Crocifisso di San Domenico nella storia dell'arte italiana è indiscutibile. L'opera rappresenta un punto di riferimento fondamentale per comprendere l'evoluzione del linguaggio pittorico di Cimabue e il suo contributo alla nascita della pittura italiana. Il Crocifisso di Arezzo, insieme agli altri capolavori di Cimabue, ha influenzato profondamente le generazioni successive di artisti e ha contribuito a definire l'identità dell'arte italiana.

Il suo impatto si estende ben oltre il contesto artistico. Il Crocifisso di San Domenico, infatti, rappresenta un'espressione profonda della fede cristiana e un'icona di sofferenza e di redenzione. La sua immagine, riprodotta e diffusa in tutto il mondo, continua a commuovere e a ispirare milioni di persone.

In conclusione, il Crocifisso di San Domenico di Cimabue è molto più di una semplice opera d'arte. È un'icona di fede, un capolavoro di ingegno, un tesoro di storia. La sua bellezza, la sua espressività, la sua profondità, continuano a commuovere e a ispirare chiunque si avvicini ad ammirarla. Spero che questa analisi, frutto di anni di studio e di passione, possa contribuire a far conoscere e apprezzare questo straordinario capolavoro.