Testo Italiano Inno Alla Gioia

L'Inno alla Gioia, nella sua forma italiana, è molto più di una semplice traduzione del famoso "Ode an die Freude" di Friedrich Schiller, musicato da Ludwig van Beethoven nel finale della sua nona sinfonia. È una profonda immersione nella filosofia umanista, un inno all'universalità e alla fratellanza, che ha permeato la cultura europea e mondiale per secoli. La comprensione del suo significato e della sua evoluzione richiede un'analisi dettagliata del contesto storico, delle sfumature linguistiche e delle interpretazioni artistiche che lo hanno accompagnato.

La storia dell'Inno alla Gioia affonda le radici nel fermento intellettuale del tardo XVIII secolo. Schiller, giovane poeta e drammaturgo, era imbevuto delle idee illuministe di ragione, libertà e uguaglianza. La sua "Ode an die Freude," scritta nel 1785, era un appello appassionato all'unità dell'umanità, un invito a superare le divisioni e ad abbracciare un ideale di armonia e concordia. L'ode, originariamente più lunga e con alcune strofe di contenuto più spiccatamente politico, subì revisioni successive, epurandola da elementi che potevano risultare troppo rivoluzionari o controversi.

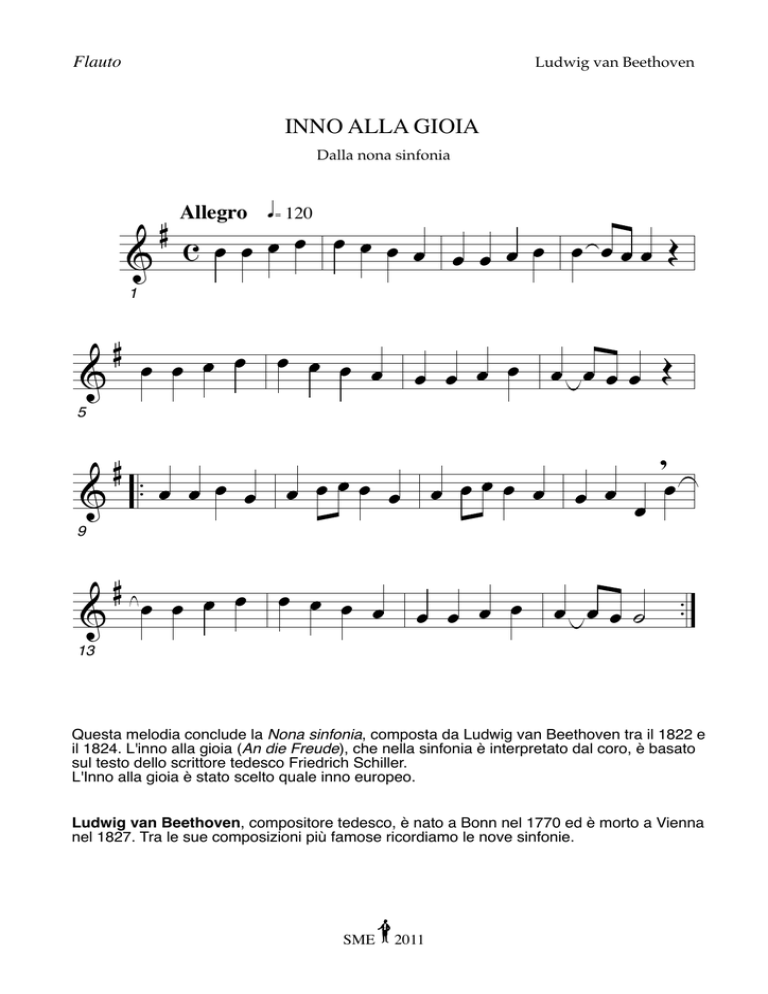

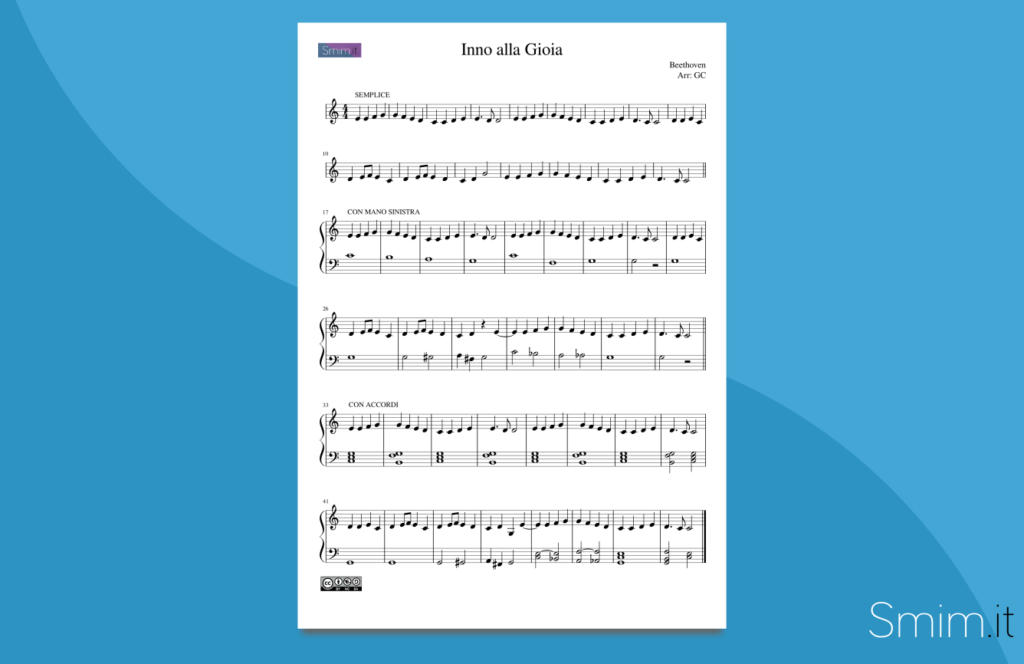

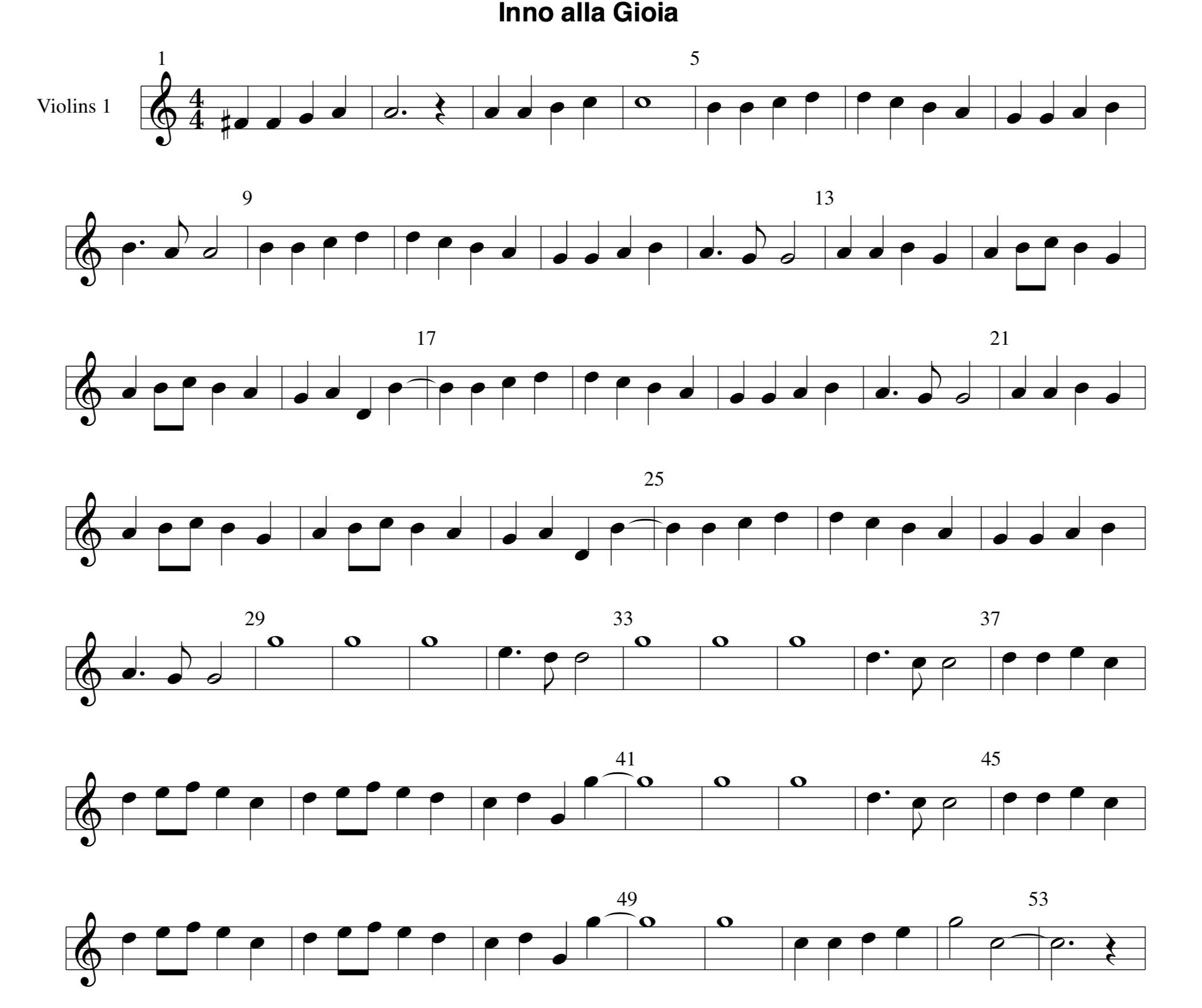

Beethoven, a sua volta, era un convinto sostenitore degli ideali illuministi e della rivoluzione francese, almeno nella sua fase iniziale. La sua musica, spesso grandiosa e trascendente, rifletteva la sua fede nella dignità umana e nel potere dell'arte di elevare lo spirito. L'inserimento dell' "Ode an die Freude" nel finale della sua nona sinfonia, completata nel 1824, fu una scelta rivoluzionaria. Per la prima volta nella storia della musica sinfonica, una voce umana si univa all'orchestra, portando con sé un messaggio di speranza e redenzione. Beethoven selezionò alcune strofe dell'ode di Schiller, adattandole alla sua visione musicale e creando un'opera di straordinaria potenza emotiva.

La traduzione in italiano dell'Inno alla Gioia ha una storia complessa e articolata, segnata da diverse versioni, ciascuna con le proprie peculiarità e intenti interpretativi. Non esiste una versione "ufficiale" o definitiva, ma piuttosto una pluralità di adattamenti, alcuni più fedeli all'originale tedesco, altri più liberi e creativi. Comprendere le differenze tra queste versioni è fondamentale per apprezzare la ricchezza e la complessità del testo italiano.

Una delle prime traduzioni italiane dell'Inno alla Gioia risale al XIX secolo, opera di un ignoto traduttore. Questa versione, spesso caratterizzata da un linguaggio più arcaico e ricercato, cercava di riprodurre fedelmente la metrica e la rima dell'originale tedesco, pur mantenendo un certo grado di comprensibilità per il pubblico italiano. Tuttavia, alcune espressioni risultavano un po' forzate o poco naturali, compromettendo in parte la fluidità e l'efficacia del messaggio.

Successivamente, sono state realizzate altre traduzioni, alcune delle quali più aderenti allo spirito del testo di Schiller, pur allontanandosi leggermente dalla forma letterale. Questi traduttori, spesso poeti o letterati di spicco, hanno cercato di rendere l'Inno alla Gioia più accessibile e comprensibile al pubblico italiano, utilizzando un linguaggio più moderno e immediato. Tuttavia, questa maggiore libertà interpretativa ha talvolta portato a delle deviazioni dal significato originale, introducendo sfumature o connotazioni che non erano presenti nel testo tedesco.

Una delle traduzioni più diffuse e apprezzate è quella che viene comunemente utilizzata nelle esecuzioni corali e nelle manifestazioni pubbliche. Questa versione, anonima o attribuita a diversi autori, si distingue per la sua semplicità, chiarezza e musicalità. Le parole sono scelte con cura per adattarsi alla melodia di Beethoven, creando un'armonia perfetta tra testo e musica. Pur non essendo una traduzione letterale, questa versione riesce a trasmettere efficacemente il messaggio di fratellanza e speranza che è al cuore dell'Inno alla Gioia.

Analisi Dettagliata delle Strofe Chiave

Per comprendere appieno il significato dell'Inno alla Gioia, è necessario analizzare nel dettaglio alcune delle strofe chiave, confrontando l'originale tedesco con le diverse traduzioni italiane. Questo confronto rivela le sfumature linguistiche, le scelte interpretative e le eventuali deviazioni dal significato originario.

La prima strofa, "Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium," viene solitamente tradotta come "Gioia, bella scintilla divina, figlia dell'Elisio." Questa traduzione, pur essendo abbastanza fedele, perde in parte la forza evocativa dell'originale tedesco. Il termine "Götterfunken" (scintilla divina) suggerisce un'origine celeste, una manifestazione della divinità che si incarna nella gioia. L'Elisio, nella mitologia greca, è il luogo dove dimorano le anime degli eroi, un paradiso terrestre simbolo di beatitudine e felicità. La gioia, quindi, è vista come un dono divino, una manifestazione della bellezza e dell'armonia che regnano nell'universo.

La strofa successiva, "Wir betreten feuertrunken, Himmlische, dein Heiligtum," viene tradotta come "Noi entriamo ebri di fuoco, Celeste, nel tuo santuario." Anche in questo caso, la traduzione italiana cerca di riprodurre fedelmente il significato dell'originale, ma perde in parte la potenza delle immagini. L'espressione "feuertrunken" (ebri di fuoco) suggerisce un'estasi, un'esperienza trascendente che eleva l'anima e la riempie di gioia. Il santuario, in questo contesto, non è un luogo fisico, ma piuttosto uno stato interiore, uno spazio sacro dove si manifesta la presenza divina.

Un'altra strofa significativa è "Deine Zauber binden wieder, Was die Mode streng geteilt; Alle Menschen werden Brüder, Wo dein sanfter Flügel weilt." Questa strofa viene tradotta come "Il tuo incanto riunisce ciò che la moda ha diviso; Tutti gli uomini diventano fratelli, Dove la tua ala soave vola." Questa traduzione, pur essendo abbastanza precisa, perde in parte la forza critica del testo originale. La "Mode" (moda) non si riferisce semplicemente alle tendenze del momento, ma piuttosto alle convenzioni sociali, ai pregiudizi e alle divisioni che separano gli uomini. L'incanto della gioia, quindi, ha il potere di superare queste barriere e di unire l'umanità in un unico abbraccio fraterno.

La strofa "Seid umschlungen, Millionen! Diesen Kuß der ganzen Welt!" viene tradotta come "Siate abbracciati, milioni! Questo bacio al mondo intero!" Questa strofa, che è forse la più celebre dell'Inno alla Gioia, esprime un desiderio di unità e fratellanza universale. L'abbraccio e il bacio sono simboli di affetto, amore e solidarietà. La gioia, quindi, è vista come un collante che unisce gli uomini, superando le divisioni di razza, religione e cultura.

Infine, la strofa "Wer ein holdes Weib errungen, Mische seinen Jubel ein!" viene tradotta come "Chi ha conquistato una dolce sposa, Unisce il suo giubilo!" Questa strofa, che può sembrare un po' datata o sessista agli occhi moderni, rifletteva la visione del mondo del XVIII secolo, in cui il matrimonio e la famiglia erano considerati valori fondamentali. La gioia, quindi, è vista come un'esperienza condivisa, un'emozione che si amplifica quando viene vissuta in coppia o in famiglia.

L'Inno alla Gioia come Simbolo di Unità Europea

L'Inno alla Gioia, nella sua forma strumentale, è stato adottato come inno ufficiale dell'Unione Europea nel 1972. Questa scelta non è casuale, ma piuttosto il risultato di un processo di selezione accurato e ponderato. L'Inno alla Gioia, infatti, incarna i valori fondamentali dell'Unione Europea: la pace, la libertà, la democrazia, i diritti umani e la solidarietà.

La decisione di adottare l'Inno alla Gioia come inno europeo è stata presa dal Consiglio d'Europa, un'organizzazione internazionale che promuove la cooperazione tra i paesi europei in materia di diritti umani, democrazia e stato di diritto. Il Consiglio d'Europa aveva già adottato una bandiera e un giorno dell'Europa, ma mancava ancora un inno che potesse unire i popoli europei sotto un'unica bandiera.

Dopo aver valutato diverse proposte, il Consiglio d'Europa ha scelto l'Inno alla Gioia per la sua universalità, la sua bellezza e il suo messaggio di speranza e fratellanza. L'Inno alla Gioia, infatti, è una melodia semplice e orecchiabile, facilmente riconoscibile e memorizzabile. Inoltre, il testo di Schiller, pur essendo stato scritto nel XVIII secolo, conserva ancora oggi la sua attualità e la sua forza emotiva.

L'adozione dell'Inno alla Gioia come inno europeo ha contribuito a rafforzare l'identità europea e a promuovere un senso di appartenenza comune tra i cittadini dei diversi paesi membri. L'Inno alla Gioia viene suonato in occasione di eventi ufficiali, cerimonie e manifestazioni pubbliche, come simbolo di unità e solidarietà europea.

Tuttavia, l'uso dell'Inno alla Gioia come inno europeo non è esente da critiche. Alcuni sostengono che l'Inno alla Gioia sia troppo legato alla cultura tedesca e che non rappresenti adeguatamente la diversità culturale dell'Europa. Altri ritengono che il testo di Schiller sia troppo idealistico e poco realistico, e che non rifletta le sfide e le difficoltà che l'Unione Europea deve affrontare.

Nonostante queste critiche, l'Inno alla Gioia continua ad essere un simbolo importante dell'unità europea e un promemoria costante dei valori fondamentali che l'Unione Europea si impegna a promuovere. La sua melodia risuona in tutto il continente, portando con sé un messaggio di speranza, pace e fratellanza.

Interpretazioni Artistiche e Culturali dell'Inno

L'Inno alla Gioia ha ispirato innumerevoli interpretazioni artistiche e culturali, che spaziano dalla musica alla letteratura, dalla pittura al cinema. La sua melodia e il suo messaggio hanno permeato la cultura popolare, diventando un simbolo di speranza, di unità e di cambiamento sociale.

Nel corso dei secoli, numerosi compositori e musicisti hanno reinterpretato l'Inno alla Gioia, creando nuove versioni e arrangiamenti che ne esaltano la bellezza e la potenza emotiva. Alcuni hanno utilizzato l'Inno alla Gioia come tema principale delle loro opere, altri lo hanno incorporato in composizioni più ampie e complesse.

Nella letteratura, l'Inno alla Gioia è stato citato, ripreso e reinterpretato da numerosi scrittori e poeti, che ne hanno esplorato il significato e le implicazioni filosofiche e sociali. Alcuni hanno utilizzato l'Inno alla Gioia come simbolo di speranza e di redenzione, altri lo hanno interpretato in chiave critica, sottolineando le sue contraddizioni e le sue limitazioni.

Nella pittura, l'Inno alla Gioia ha ispirato opere d'arte che celebrano la bellezza della natura, la gioia di vivere e la fratellanza tra gli uomini. Alcuni artisti hanno rappresentato scene di gioia e di festa, altri hanno creato immagini più simboliche e allegoriche, che esprimono i valori universali dell'Inno alla Gioia.

Nel cinema, l'Inno alla Gioia è stato utilizzato come colonna sonora di film che trattano temi come la pace, la libertà, la giustizia sociale e la solidarietà. Alcuni registi hanno utilizzato l'Inno alla Gioia per creare un'atmosfera di speranza e di ottimismo, altri lo hanno impiegato in modo più ironico o sarcastico, per sottolineare le contraddizioni e le ipocrisie della società.

In conclusione, l'Inno alla Gioia, nella sua traduzione italiana e nelle sue innumerevoli interpretazioni artistiche e culturali, rappresenta un patrimonio inestimabile per l'umanità. La sua melodia e il suo messaggio continuano a ispirare e a commuovere milioni di persone in tutto il mondo, ricordandoci la nostra comune umanità e la nostra aspirazione a un mondo più giusto, pacifico e fraterno. La sua longevità e la sua capacità di risuonare attraverso culture e generazioni diverse testimoniano la sua forza intrinseca e la sua rilevanza senza tempo.

Potresti essere interessato a

- Preghiera San Giuseppe Per Il Lavoro

- Casa Di Riposo San Giovanni Battista

- La Politica è La Più Alta Forma Di Carità

- Un Dottore Della Chiesa Spagnola

- Basta L'amore Che Salva E Il Male Insopportabile

- Abside San Giovanni In Laterano

- Lettera Di San Paolo Agli Efesini

- Orario Messe San Giovanni Rotondo

- Frasi Belle Per I Vicini Di Casa

- Lettera Ringraziamento Fine Lavoro Esempio